Chi viene a Venezia o vi ritorna col solo intento di scoprirne i suoi miti, quelli di ieri o di oggi, forse se ne ritorna deluso. Salvi quelli che la città proprio doveva ricordare (mi riferisco a Carlo Goldoni dove in Campo S. Bartolomeo c’è il suo monumento, cosi’ come per Daniele Manin ricordato nel Campo che porta il suo stesso nome e Niccolò Tommaseo, di cui molti veneziani ne ignorano l’importanza, posto nel Campo S. Stefano), per gli altri, altrettanto famosi, non c’è niente o quasi. Di Antonio Vivaldi nemmeno un violino a lui appartenuto è rimasto a ricordarcelo. Non si può certo gioire per quell’orrenda scultura che ricorda le sue Quattro Stagioni posta in un angolo lontano della città, a San Basilio, vicino alla stazione Marittima. E del resto Vivaldi morì a Vienna lontano dalla sua città che mai l’amò veramente.

Se questi sono i segni e le riconoscenze che Venezia ha dato ai suoi cittadini più illustri, cosa ne sarà per gli altri? Mi faccio questa domanda pensando ad un mito della mia giovinezza che qui a Venezia era di casa. Di lui trovo casualmente, dentro ad una vetrina di un’agenzia turistica, la copertina di un libretto che ne ricorda i suoi itinerari qui in città e nel Veneto (libretto che ho acquistato subito dopo). Ma il caso ha voluto che, qualche giorno dopo mi imbattessi in un altro colpo di fortuna, a Rialto, nel campo delle Beccarie dove c’è l’affollato mercato del pesce. Sopra ad una delle due loggette colonnate, ad un paio di metri di altezza, trovo un telo plasticato, alto forse un metro e largo la metà, che ricorda una mostra di 90 fotografie a lui dedicate. La data ne ricorda l’esposizione: Aprile – Maggio 2011, Ateneo Veneto – Campo S. Stefano. E per quale motivo la gigantografia sta ancora lì a dispetto

del tempo scaduto? Semplice. Il personaggio in questione era stato ritratto mentre osservava il pesce proprio lì al mercato. Aveva un’aria da vero intenditore, proprio come fosse uno che il mare lo conosceva davvero: Ernest Hemingway.

Eccolo qui “il mio Ernest” mi son detto, scrittore che ho amato tanto forse perchè ha riempito tanti bei giorni della mia giovinezza. Sorrido alla foto, come per un amico ritrovato, contento di sapere che, almeno i venditori di pesce non l’hanno dimenticato…

Hemingway a Venezia venne a partire dal 1948. Per quella prima volta prese alloggio all’Hotel Gritti, uno dei più raffinati della città. Di quelle visite sono rimaste le sue firme apposte nei registri delle presenze e gelosamente conservate dai proprietari assieme a quella di John Dos Passos, altro scrittore americano.

Nel Veneto invece Hemingway era già venuto poco dopo la fine della prima guerra mondiale, ritornando nel 1922, con la moglie Mary Welsh, a Fossalta di Piave, luogo che rimase per sempre nella sua memoria e nella sua carne. A lei mostrò dove, in quanto volontario della Croce Rossa americana, fu coinvolto negli scontri a fuoco e il fossato dove rimase gravemente ferito nel luglio 1918 dalle granate e mitragliatrici austriache (le vicende, come noto, gli ispirarono Addio alle armi e altri bei racconti di ambientazione italiana).

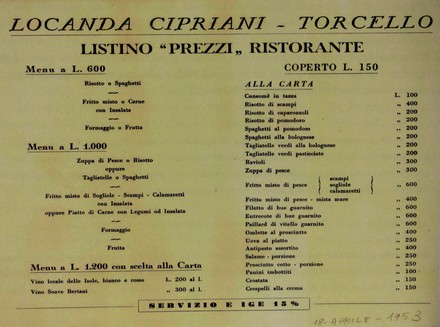

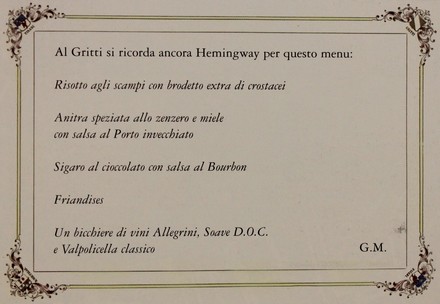

Un mese rimase nel 1948 lo scrittore al Gritti, poi si trasferì, a Novembre, alla Locanda Cipriani a Torcello, consigliatagli come luogo ideale dove poter scrivere. Qui in compagnia di Carlo Kechler andò a cacciare le anatre lungo i canneti delle barene lagunari. Non c’è che dire: ritrovare Hemingway con quel modo di praticare la caccia che si trova solo qui, me lo restituisce in immagini che forse non avrei mai pensato. E poi le cene con gli amici suoi fatte a base di cacciagione annaffiata dal Valpolicella, vino che Giuseppe Cipriani, titolare della locanda, gli fece conoscere e che lui amerà particolarmente.

Fernanda Pivano, grande amica e unica traduttrice per l’Italia di cui Hemingway avesse la totale fiducia, ci racconta il suo Hemingway in una bella intervista (la si può ritrovare su Rai Storia o Teche Rai – N.d.r. clicca QUI ). Precisa la Pivano come una delle cose su cui Hemingway insisteva tanto era il coraggio. « Un uomo che sia tale deve avere la sua dose di coraggio », evidenziando poi come tutta la sua produzione letteraria ne svelasse la dimensione.

« Già, il coraggio », riflettevo. Per lui il primo coraggio fu quasi un’esplosione di spavalderia, emersa già nel suo primo viaggio in Italia quando, volontario della Croce Rossa, volle andare oltre, intruffolandosi nelle trincee italiane per stare accanto ai soldati per respirare cosa volesse dire « avere coraggio ». Il coraggio, per lui, fu una sfida, fatta col pretesto di portare sigarette e cioccolato ai soldati italiani. Arrivare fino al limite dove, oltre, c’è la morte. Un duello condotto non sempre ad armi pari dove, se andava bene, al vincitore restavano solo le ferite da leccare… E a lui quella volta andò bene, finendo tuttavia gravemente ferito, ma ancora vivo per poterla raccontare…

Il coraggio della sfida lo troviamo poi in Morte nel pomeriggio che non è solo il più bel trattato sulla tauromachia che sia mai stato scritto. Hemingway ci descrive in maniera dettagliata la sfida con la morte tra torero e toro. Uno dei due dovrà morire e non sempre è il toro. Frequenti erano le precipitose corse di Heminway dentro alle infermerie delle Arene per vedere il torero ferito mortalmente, talvolta un amico caro, per sentirlo anche negli ultimi respiri, in quello spazio atroce e limitato dove la morte sta per avere il sopravvento. Ecco il coraggio estremo dove la sfida si può anche perdere e che lui ci ha raccontato attraverso la sua lucida scrittura.

In quel 1948 Hemingway si sentiva già abbastanza provato dalla vita molto avventurosa che aveva vissuto fino a lì. All’amico Bernard Berenson scrisse: « Sono un ragazzo del Basso Piave… sono un vecchio fanatico del Veneto ed è qui che lascerò il mio cuore ».

Un legame iniziato trent’anni anni prima e, forse, mai sciolto del tutto. Le visite che qui farà gli porteranno alla memoria i fatti vissuti dove, la morte solo sfiorata, aveva un volto piuttosto preciso.

Nel mentre penso ai suoi libri, rivedo anche il suo girovagare qui in città, i suoi itinerari preferiti. So che amava i locali più raffinati come lo storico Caffè Florian. All’Harry’s Bar poi era di casa. Giuseppe Cipriani, titolare anche di questo celeberrimo locale, gli aveva riservato un tavolo solo per lui sopra a cui iniziava a scrivere i suoi pensieri, le sue riflessioni, annegandosi dentro ai suoi Martini dry, o meglio nei « Montgomery », come era solito chiamarli lui, bevuti dentro a bicchieri tenuti dentro al freezer.

A lui dobbiamo se, tra le pagine dei suoi libri (soprattutto in Di là dal fiume e tra gli alberi) Venezia viene scoperta e rivelata nei suoi isolotti, nei canali delle valli da pesca, nei « ghebbi » (canali senza uscita), luoghi da lui frequentati e amati più di quanto non si creda.

Nel 1950 da Nizza ritorna di nuovo a Venezia. Siamo in inverno ed Hemingway troverà la città coperta da una coltre di neve e la cosa lo sorprenderà. Al Gritti conoscerà la principessa Aspasia di Grecia. A Febbraio andrà a Cortina assieme alla moglie, raggiunto in seguito da Adriana Ivancich. Il mese dopo andrà ancora a Torcello per una festa organizzata dalla Mondadori, la casa editrice con la quale aveva pubblicato tutti i suoi libri.

In questo viaggio dentro all’Hemingway veneziano, trovo pure i suoi piatti preferiti, descritti nei menù che sia al Gritti che alla Locanda Cipriani hanno conservato.

Se la fama di Hemingway, in quegli anni, era già consolidata, c’era chi lo cercava anche per trarne qualche vantaggio. E’ il caso di Elio Vittorini che, saputo del suo arrivo a Venezia, gli scrive chiedendogli un incontro a Torcello. Era interessato ad una sua prefazione per il libro che aveva da poco finito: Conversazioni in Sicilia. Hemingway la scriverà a Cortina. Prefazione e commento che usciranno nel 1949 per conto di New Direction.

Nel 1951, tra le altre pubblicazioni, sarà la volta di due racconti per ragazzi: Il Leone buono e Il toro fedele di cui, il primo, l’amica Adriana Ivancich ne ha curato le illustrazioni (la favola di Il leone buono altro non è se non una felice idea di Hemingway che, ad un suo leone africano mise le ali, proprio come quello veneziano).

Nel 1954 lo scrittore ritorna a Venezia in maniera quasi clandestina. Proveniva da Mombasa e viaggiò per tutto il tempo in nave, all’insaputa di tutti dato che, di lui, si era sparsa la notizia della sua morte prematura avvenuta a seguito di un incidente aereo. Al Gritti rimasero senza fiato vedendolo arrivare con ben 84 valigie a suo seguito…

Gli anni successivi saranno per lui quelli della maturità letteraria. Di libri ne aveva scritti già molti e tutti di grande successo. Mancava ancora un tassello che la giuria internazionale pensò bene di aggiungere: il Nobel per la letteratura, assegnato con Il vecchio e il mare, dolente ed intenso racconto di un vecchio che sino alla fine dovrà lottare con un pesce enorme, catturato dopo fatiche incredibili. In questo libro si può ancora trovare il tema del coraggio: il vecchio che, nella lotta col pesce dovrà tirar fuori le sue ultime energie, ci mostrerà cosa sia, anche alla sua età, il valore di chi non si vuole arrendere. Sappiamo poi, quasi tutti, come quella storia finirà…

(Per chi volesse vedere una rappresentazione cinematografica, consiglio quella dove il protagonista è uno splendido Spencer Tracy nei panni del vecchio).

Arrivato quasi alla conclusione del mio breve excursus hemingwayano, non posso fare a meno di ripensarlo in quegli anni delle sue visite qui in città, del suo girovagare, talvolta senza una meta precisa, di qua e di là, magari perdendosi nei dedali delle calli e salizade, delle sue placide notti alla Locanda Cipriani mentre contemplava la luna, scrivendo i suoi libri immerso nei vapori dell’ Amarone, altro vino veronese che qui conoscerà.

Me lo rivedo poi entrare nella Gioielleria Codognato (esiste ancora), per comperare quei gioielli desiderati dalla moglie…

Sarà pure salito sopra il Ponte di Rialto a guardare l’incanto di un tramonto tra quelle anse del Canal Grande che portano fino al bacino di S. Marco…. Chissà, avrà detto sottovoce « Marvellous » alla moglie, sicura di avere un uomo meraviglioso come pochi…

Massimo Rosin

[…] https://altritaliani.net/venezia-e-hemingway-sulle-orme-di-un-mito-letterario/, pubblicato il 19 ottobre 2016. […]

[…] · Rosin M., Venezia e Hemingway – Sulle orme di un mito letterario, Altritaliani.net, pubblicato il 19 ottobre 2016. […]

L’amore della violenza in Hemingway

È proprio vero: la violenza è una componente essenziale dell’universo di Hemingway; a proposito del quale Robert Escarpit parla di “amour de la violence” e un altro critico di gusto della “violenza rituale”. (Daniel Boulay, La philosophie du divertissement et de la violence rituelle chez Hemingway, Università de Lille III: Service de reproduction des thèses, 1972).

Dal C. della S. del 27-09-2006 (Paolo Valentino): « Tutto sommato, a Günter Grass è andata bene. Potremmo definirlo il mancato incontro fatale tra due futuri premi Nobel. Se nell’aprile 1945, quando venne fatto prigioniero dagli americani, l’allora giovanissimo Waffen-SS si fosse imbattuto in Ernest Hemingway, probabilmente avrebbe fatto la misera fine di tanti suoi commilitoni. Tanti quanti? Centoventidue, almeno secondo i calcoli (veri o immaginari) dello scrittore americano. Tutti prigionieri di guerra tedeschi, disarmati. Crauti, come li definiva con disprezzo, che l’autore di Addio alle armi uccise, a suo dire provandoci gusto, durante l’anno nel quale accompagnò le truppe alleate come reporter di guerra. »

Vale la pena leggere la lettera che Hemingway scrisse il 27 agosto 1949, al suo editore, Charles Scribner: «Una volta ho ucciso un crauto-SS particolarmente sfrontato. Al mio avvertimento, che l’avrei abbattuto se non rinunciava ai suoi propositi di fuga, il tipo aveva risposto: « Tu non mi ucciderai. Perché hai paura di farlo e appartieni a una razza di bastardi degenerati. Inoltre sarebbe in violazione della Convenzione di Ginevra ». Ti sbagli, fratello, gli dissi. E sparai tre volte, mirando allo stomaco. Quando quello cadde piegando le ginocchia, gli sparai alla testa. Il cervello schizzò fuori dalla bocca o dal naso, credo».

In una lettera del 1950, Martha Gellhorn dice dell’ex marito : «Non fu mai gentile con me, ero la donna che voleva, cioè la donna che voleva assolutamente possedere e schiacciare. Ernest aveva una sua teoria: che l’ unica cosa che le donne capiscono è la brutalità, e che se sono recalcitranti come me, devono essere picchiate.»